![]()

L'individu se rapporte à ses égaux en étant défini par son rôle (fonction horizontale) mais également sur l’échelle sociale par le positionnement de son statut (fonction verticale) qui caractérise la place qu'il occupe dans une hiérarchie (position, classement, grade, échelon).

Le rôle répond aux attentes et le statut se rapporte aux valeurs des groupes d'appartenance et d’attachement (famille, société).

Lorsque l’individu réalise les règles collectives et les conventions constituant un rôle déterminant, il obtient le statut correspondant à la position attribuée à ce rôle.

![]()

Le rôle se construit sur les ressentis émotionnels.

Dans la succession des stades de construction identitaire, l’identification au rôle est donc préalable à celle de statut qui se forme sur l’activité de la conscience de soi.

Ainsi, le statut vient naturellement à l’enfant en relation avec son environnement d’après la concrétisation de son rôle et sa contribution sociale : « lorsque le rôle coïncide avec une position hiérarchique dans un domaine spécifique de la vie collective, il devient le statut en établissant la responsabilité des fonctions attachées ».

L’identification au statut est de l’ordre de la représentation de soi, le statut se compose ainsi de l’image sociale signifiante du rôle qui le constitue et de sa prise de conscience.

En tant que figure symbolique de soi : « je suis l’enfant », le statut est la projection de l’idée du rôle : « je reçois l’expérience de mes parents » par l’action de l’image de soi : « je suis inexpérimenté » projetée dans le monde de la collaboration sociale : « par le désir (volonté) de mes parents (rôle) d’être parents (statut), mon expérience de vie acquise en tant que leur enfant (statut) me permet de participer (rôle) à leur existence à chaque instant de ma vie ».

![]()

Le statut correspond à l'ensemble des comportements (rôle) attendus par les membres de la structure sociale qui le considèrent, sa légitimité implique sa reconnaissance et sa validation par le groupe entier.

Rôles et statuts tracent ainsi les contours de la liberté individuelle en montrant l’intégration et la soumission de chacun aux règles sociales et à leurs limitations.

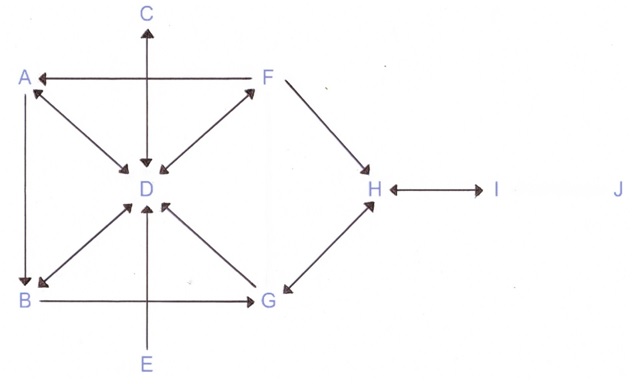

L’individu en relation avec plusieurs groupes sociaux (appartenance, attachement, référence, affinité) peut jouer un rôle différent dans chacun mais s’efforce de conserver un statut équivalent. Les relations interpersonnelles définissent le statut :

le meneur souverain : D est choisi par des individus ayant un statut sociométrique élevé (choisis par plusieurs autres personnes).

le meneur situé : H est choisi par des individus périphériques (peu ou pas choisis par d’autres).

l’associé : C est un individu choisi par le meneur pour ses qualités spécifiques. Il possède un statut localisé.

le sujet isolé : J n’a aucune relation, ni choisi, ni rejeté. Il peut quitter ce statut en changeant de rôle.

le sujet isolé et rejeté : E choisit mais n’est pas choisi, il est donc soumis à l’action du rejet ou de l’indifférence de l’ensemble du groupe auquel il est relié, il en est dépendant par son statut de rejeté. Ce statut est vraisemblablement l’effet de l’absence de contribution (utilité) au groupe par le rôle. Il peut se diriger vers un autre groupe pour trouver, par son rôle, un statut différent et satisfaisant, tout en conservant par devers lui le statut de rejeté du groupe précédant.

Le statut renforce alors l’estime, la conscience identitaire et la confiance en soi.

En devenant le maire ou le conseiller, l'employé ou le responsable, l'être social identifié à son rôle devient le statut portant l’estime et la reconnaissance pour sa contribution au groupe.

L’individu peut déterminer lui-même son statut par la preuve (diplôme, épreuve, élection) de son rôle propre lorsqu’il agit selon un modèle de pratiques (métier, comportement) mais certains statuts peuvent être héréditaires (devoirs et loyautés généalogiques), dépendants du rang familial (aîné, cadet) ou du choix de l’autorité (nomination, adoption), d’autres sont traditionnellement liés à des fonctions professionnelles ou à des classes sociales spécifiques (artisans, compagnons) souvent considérées comme privilèges historiques (élites, aristocratie).

Les statuts sont relativement complémentaires et compatibles, chaque individu peut détenir plusieurs statuts en faisant l'expérience de deux types :

les statuts assignés définissent la place involontaire d’un individu dans le système en fonction de son appartenance à une catégorie sociale et de ses attributs physiques, genre, âge.

les statuts acquis auxquels la personne accède par ses propres moyens (travail, épreuves, capacités, concours) étant ainsi l’objet de la volonté (choix).

![]()

Lorsque le rôle détermine une position particulière dans la segmentation d’un groupe hiérarchisé, il fonctionne comme l’outil du statut.

Un statut dénué de rôle n’est pas soutenu, il est un usurpateur détaché de sa symbolisation fonctionnelle : « j’ai été nommé chef de service mais je suis incapable de donner des ordres ».

La situation d’un statut dispensé du rôle concret qui doit normalement le constituer est donc la figuration d’une représentation à l’implication fonctionnelle absente.

Lorsque le statut fuit des engagements affectifs essentiels (affection, bienveillance, altérité) nourris par l’individualité congruente et sensible du rôle, il est un étalage d’artifices.

Existant par l’étiquette d’une effigie protocolaire, l’individu statufié, stéréotypé et décoratif se projette alors uniquement par son statut dans le monde social de l’autre : « laissez-moi passer, je suis le patron ! ».

![]()

L’exclusive reconnaissance par le statut : « je suis ton père, tu me dois le respect » illustre une représentation sociale de soi dévorante qui provoque des décharges émotionnelles et engendre des surinvestissements affectifs : « je me sens enfin exister depuis que je suis mère », « mon statut d’aîné me donne des privilèges ».

Favoriser les statuts aux dépens des rôles engage la voie obsédante de la réussite sociale et matérielle au travers d’un univers de rêve, de croyances, de représentations et de figures admirables aux vécus romancés : « voici les exemples socialement valorisés de qui tu dois être si tu veux être quelqu’un » au détriment de la réalité personnelle par l’activité du rôle : « je passe ma vie dans mon jardin fleuri, jardiner nourrit mon corps et mon esprit ».

![]()

Les stéréotypes existentiels paraissent immortels (gloire, célébrité, perfection, beauté, puissance, vertu, succès), ils forment ainsi des suggestions d’identification favorisant l’insertion des individus dans le cadre possessif de l’espace limité de la société.

Placés dans des contextes affectifs indifférenciés, ils font l’objet de caricatures et de fables.

« Lorsque les canaux d’information (radio, télévision, journaux) deviennent pédagogues (rôle) ils relèvent de la manipulation de masse (rôle).

Lorsque l’être introjecte les principes de conditionnement (rôles) par manque de discernement, idolâtre les figures publiques et historiques (statuts) dans l’espoir de trouver sa correspondance avec les critères de la société de culture et de médias, il devient sociodépendant ».

Si le statut représente l’unique objectif existentiel, l’individu se nourrit de l’obsession de son importance (prestige, pouvoir) et de sa valeur personnelle (égo, fierté).

Son image qui écrase sa nature humaine le conduit à rechercher les honneurs par le profit et l’accumulation des richesses et des biens de consommation.

![]()

Nous pouvons émettre l’hypothèse que, sans les manipulations de masse, l’apologie des idées de grandeur et de sacrifice (croyances) et l’appauvrissement volontaire des populations, aucune guerre de l’histoire de l’Humanité n’aurait existé :

« ne quittes pas (injonction) ta place (statut) de guerrier (rôle) aux ordres (soumission) du très Haut (société d’accumulation des richesses et des biens de consommation), mort ou vivant (antithèse), tu sortiras grandi (promesse) du combat (rôle) avec la gloire (prestige du statut) immortelle et l’honneur (estime) de tes pairs (miroir de l’image de soi) ! ».

Dans cet exemple, le rôle est l’objet d’une intention liée au désir (exister par la mort), à la promesse (rehausser l’image de soi) et à l’injonction (servir nourrit l’estime de soi) formant un postulat contradictoire, le but existentiel étant ici noyé (caché) car répréhensible (tuer l’être humain).

![]()

La vie peut facilement se voyager par la dépendance à un statut, à des croyances et à des représentations qui forment, au bout du chemin existentiel, de lourdes charges symboliques : « est-ce que je veux réellement devenir comme tout le monde pour être différent, sans pour autant être moi-même ? ».

La connaissance de l’être profond et authentique (soi) se voit sacrifiée aux possessions lorsqu’elle est reléguée à des temps futurs incertains : « à la retraite, j’aurai le temps de rattraper tout le temps perdu et, pour me recentrer, je deviendrai minimaliste ».

La privation du statut peut alors provoquer un sentiment de vide (abandon) et une rupture dans la continuité de la représentation de soi : « si je néglige mon être profond, que subsistera-t-il lorsque je n’existerai plus par le statut qui me tient ? ».

La perte d’une représentation sociale (licenciement, retraite, divorce, rejet) dévoile le manque et la déchirure narcissique par l’exclusion (malgré l’assignation du statut suppléant de licencié, retraité, divorcé, rejeté) ou la délivrance du poids des obligations sociétales.

![]()

Le cas du statut désaccordé de son rôle (le père qui se substitue à l’enfant auprès de la mère, l’épouse qui préfigure la mère pour son mari, l’employé qui usurpe le statut de chef face aux autres employés) doit être perçu comme signifiant d’une déconstruction identitaire et de la dérive (désintégration) d’un rôle.

Il est alors primordial de questionner les significations (volonté) du désir de statut et d’interroger la désunion avec le rôle (contradiction ou inadaptation).

Le clivage entre statut et rôle pose la question d’une confusion de la fonction (rôle) de l’objet mental attendu (l’objet du désir de statut est soi-même) et de son intention, ainsi que du sens de la représentation de soi et des raisons de sa quête (altération narcissique, défaut d’estime, déterminisme, conditionnement, dépendance affective) :

« j’aimerais être un homme pour accéder aux salaires qui leurs sont réservés (identification, réalité, fantasme, croyance, désir, idéalisation) ».